陈陵潭,女, 71岁。1963年参加工作,1975年进入株洲交通局,历任局工会干事、工会委员会副主席。2002年退休。曾参与《株洲交通志》(1978—2001)编纂工作,任编纂办公室主任。

陈陵潭参与编纂的是株洲市第二部交通志,多年后,看到这本书,她的心情仍然无比激动和自豪。“我是为我们株洲交通发展史而自豪”,她说。

“靠水路‘起家’,靠铁路‘发家’,靠公路而成‘世家’,这就是株洲交通的发展史”。翻开这本书,陈陵潭向我们讲述株洲交通发展的故事。

千年前,株洲曾称槠洲;20世纪80年代后期又被称为“堵洲”,原因在于交通。株洲的公路建设始于1952年,即联通长沙、湘潭的株易(家湾)路,比长潭公路建设晚了40年;及至完成由株洲市到江西省萍乡市老关而接赣西成为今省境国道G320的湘东段,则经历了18年……而株洲作为工业城市、铁路枢纽、临江大港,车流多,国道G320在经过市区时又趋街道化,故堵车天天有。据1989年统计,每车每日堵塞待行3.8小时,汽车难进难出,“堵洲”之名由此而得。随着莲易高等级公路、湘江千吨级航道一期工程竣工投产、潭耒高速公路通车,及至国、省、县、乡公路改扩联网,株洲不仅甩掉“堵洲”的帽子,还实现大交通、大流通,到现在的综合交通运输体系。

“这是一代又一代交通人艰苦奋斗的结果,就象大家所说‘开山辟路,遇水架桥’”,陈陵潭指着一幅幅路、桥的照片介绍说。

说起汽车增速迅猛,她深有感触,“比如客车,1978年我市仅有100多辆,现在达到了1500多辆,而且现在车辆的安全性、舒适性更好”。

让她印象深刻的还有我市航空业实现零的突破。1978年,我市仅能依托长沙大托铺机场开展运输业务,在交通局设立临时营业点。2017年,株洲市通用机场正式建成,我市航空业实现了零的突破。

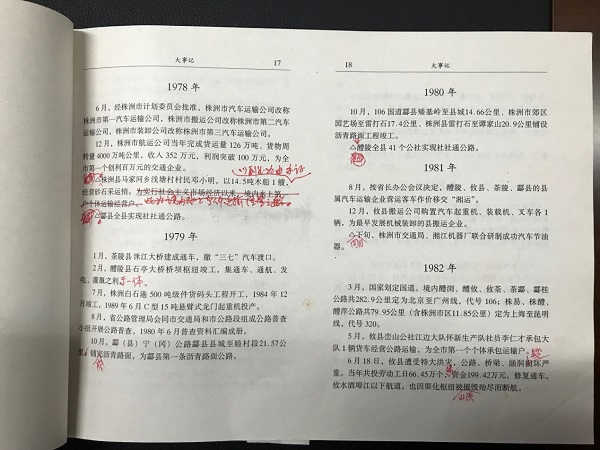

十几年弹指一挥间,陈陵潭又回忆起当时编纂交通志的时候,虽然有第一部交通志为基础,有来自省、市、县交通局、境内各交通企事业单位的资料,但因为历史原因,有很多一手资料,是来自于向从事交通事业多年的老职工的访问与座谈记录。

“改革开放以来,株洲交通发生巨变。我有幸见证了,更有幸记录了!”陈陵潭说。

陈陵潭参加改革开放四十年全市交通运输事业发展成就新闻发布会

陈陵潭参与编纂的《株洲交通志》(1978—2001)