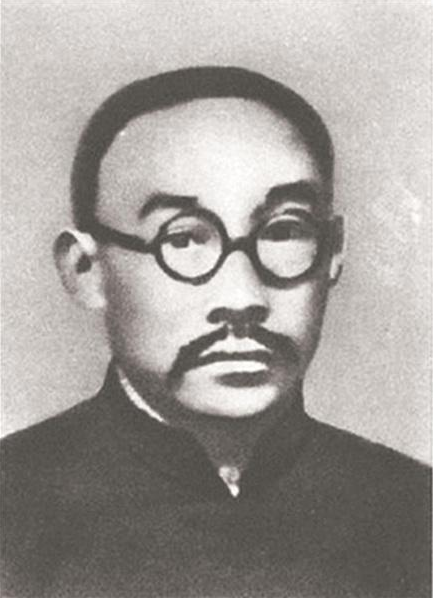

何叔衡:铁骨铮铮壮烈死,高风亮节万年青

1935年2月24日,中共一大代表、中国共产党创始人之一的何叔衡从江西转移福建途中,在长汀突围战斗中壮烈牺牲,时年59岁。何叔衡的一生,是为新中国的革命事业奉献全部的一生。“铁骨铮铮壮烈死,高风亮节万年青。”这句诗是何叔衡的知己、诗人萧三称誉何叔衡所作,也是他光辉一生的真实写照。

1928年6月,何叔衡去莫斯科学习,当年9月进入莫斯科中山大学,与徐特立、吴玉章、董必武、林伯渠等一起被编在特别班学习。此时何叔衡已年过五旬,但仍学通了俄语,并以此研修革命理论。为了记熟一个单词,他要读上百遍甚至上千遍,被大家誉为“学习上永不疲倦的人”。

1930年,何叔衡回国到上海,次年11月,又奉命进入中央革命根据地,当选为中华苏维埃共和国中央执行委员会委员,任临时中央政府工农检察人民委员、内务人民委员部代部长、临时最高法庭主席等职。作为苏区“首席大法官”,何叔衡为自己随身准备了“三件宝”——布袋子、记事本和手电筒,以备不时之需。在审判工作中,他顶住各种压力,重调查、重证据、重程序,纠正了一大批冤假错案,被苏区百姓誉为“包青天”,使当时的苏维埃政府成为“空前的真正的廉洁政府”。

1934年第五次反“围剿”失败后,中央苏区红军不得不进行战略转移。何叔衡是苏区“五老”(何叔衡、徐特立、谢觉哉、林伯渠、董必武)中唯一留下坚持斗争的人。红军长征后,他坚决服从党组织的安排,每天拄着拐杖做动员工作,鼓励大家“思想不能动摇,剩下一人也要同敌人作斗争”,要坚信红军主力最后还会打回来。

1935年初,党派何叔衡等人到白区工作。在福建长汀水口镇小径村,他被敌人三面包围。年近六旬的何叔衡因身患疾病行走不便,为不拖累其他战友,高呼“为苏维埃流尽最后一滴血”纵身跳崖。敌人在山崖下发现满身是血的何叔衡,搜去了他身上携带的所有财物。这时何叔衡突然苏醒,为保护组织交给的财物,抱住敌人的腿欲继续搏斗,最终被敌人连击两枪,壮烈牺牲……

董必武曾评价他:“叔衡同志的肉体被消灭了,他的精神不死,现在有几十万,几百万的人踏着他的血迹前进纪念着他。他个人死了,他在千万人的心坎上还活着,那些杀害他的人,已被钉在永远耻辱的柱子上。”