知识改变命运——恢复高考的准考证(中国国家博物馆报送)

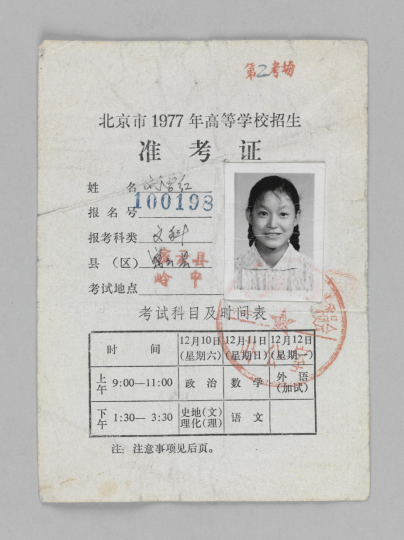

中国国家博物馆收藏着一批1977年高考准考证,这些准考证来自全国各地,均为纸质,尺寸大小不一,形式多种多样。与今天那些设计精美的准考证相比,它们的式样、印刷和制作都很简陋,只包含了考生照片和一些必要的信息。以这张北京市准考证为例,纵13.5厘米,横9.7厘米。正面上方印有“北京市1977年高等学校招生准考证”,中间是考生姓名、报名号、报考科类、县(区)、考试地点等栏目,以手填或盖印相关信息。最下面是考试科目及时间表,规定12月10日到12日分上下午进行考试,科目依次为政治、史地(文)或理化(理)、数学、语文、外语(加试)。准考证右上角填写有“第二考场”,考生黑白照片上盖有当地招生办公室的圆形红色印章。背面印有考试注意事项。

这张准考证的主人名叫刘学红,1975年她高中毕业的时候,中国停废高考已经快十年了。那些年,“知识越多越反动”的论调甚嚣尘上,教育特别是高等教育受到了致命性的破坏。中学毕业生的出路多数是上山下乡、插队落户,少数人应征入伍,或到工厂当工人。直到1970年,几所大学才开始试点招生,但招生对象仅限于具有两年以上实践经验、初中以上文化程度的工人、农民、解放军官兵,即工农兵大学生。1972年,大部分高校恢复招生工作,仍采取“自愿报名、群众推荐、领导批准、学校复审”的招生办法。上大学对于大多数青年来说,还是个遥不可及的梦想。由于缺乏公平竞争和刚性标准,当时的工农兵大学生文化水平差异很大,达不到选拔人才的目的。1973年也曾一度恢复文化考试,辽宁省兴城县知青张铁生在考试中交了白卷,却在试卷背面写了一封为自己极力辩解的信。一些别有用心的人便借此“白卷事件”大加煽动,在全国又掀起了一股否定大学入学文化考查、否定文化学习的歪风。当年的文化考试全部作废,此后高校招生继续实行群众推荐的方式。

被时代裹挟着的刘学红,高中毕业后主动要求到艰苦的地方去锻炼。1976年3月,她来到北京市密云县高岭公社四大队插队。最初,她满怀憧憬,幻想着凭借自己的热情、知识和能力,在广阔天地中大有作为。然而在当时的农村,衡量一个人价值大小的标准是劳动力,知识、才华与体现一个人价值回报的工分无关。在严酷的现实面前,最初插队时的激情和热情开始慢慢消退。

几个月后,“四人帮”反革命集团被一举粉碎,举国欢腾之时,国家却面临着百废待兴、人才极度匮乏的局面。停滞了十年的中国同发达国家相比,科学技术和教育水平整整落后了二十年。而那时,刘学红等一大批知识青年还在广阔的天地里日复一日地劳作着。当他们以为自己的一辈子可能就要这样度过时,根本不会想到,此刻,在北京,一场改变知识青年命运,改变整个中国命运的会议正在召开。1977年8月4日,刚刚复出不到一个月、主动请缨分管科技与教育工作的邓小平就在北京饭店主持召开了科学与教育工作座谈会,邀请33位著名科学家和教育工作者参加。会上,与会人员一致呼吁,改革现行高校招生制度,主张立即恢复高考。8月8日,座谈会结束,邓小平总结发言明确表示,今年就要下决心,恢复从高中毕业生中直接招考学生,不要再搞群众推荐。他说:“从高中直接招生,我看可能是早出人才,早出成果的一个好办法。”

根据座谈会的意见,教育部于8月18日向中共中央报送了《关于推迟招生和新生开学时间的请求报告》并获批准,拟定将高等学校招生时间推迟到第四季度,录取新生于第二年2月底前入学。8月13日至9月25日,全国高等学校招生工作会议在北京召开,会议制定了《关于1977年高等学校招生工作的意见》。10月12日,国务院转发该意见,规定从1977年起对高等学校招生制度进行改革,恢复统一考试制度。该意见废除了“文化大革命”时期的招生办法,对1977年高校招生工作进行了重大改革,改变录取比例,扩大招生范围,为广大的社会知识青年上大学创造了条件;放宽招生年龄、婚姻限制,为“老三届”学生(指1966—1968届三届初、高中学生)特别是大龄下乡青年上大学制定了特殊政策;修改烦琐的政审条件,实行择优录取。

恢复高考是在“两个凡是”还没有被打破的情况下进行的,其意义远远超出教育本身,它是开始全面纠正“文化大革命”错误的一个重要标志和突破口,因此成为拨乱反正的先声。

10月21日,《人民日报》发表《高等学校招生进行重大改革》的报道,正式公布恢复高校招生统一考试制度。消息一经传出,就如同强大的冲击波,传遍大街小巷、城市乡村,给数千万彷徨中的中国青年带来了希望,在人才选拔的竞技场上,所有人站到了同一条起跑线上,曾经无法选择的一代人,有了公平竞争、改写人生的机会,很快就得到知识青年们的热烈回应。一时间,你报名了吗?你考不考?成了当时年轻人见面时最热门的话题。全社会掀起了“尊重知识、尊重人才”的新风气,无论应届毕业生还是上山下乡的知青,从他们开始,“知识改变命运”的时代号角,响彻神州大地的每个角落。青年们重新拾起久违的书本,全国各地的新华书店人头攒动,大家连夜排队抢购复习材料。有人白天繁重地工作,晚上熬夜复习;有人已经成家有了孩子,一边肩负着沉甸甸的生活压力,一边坚持读书。为了实现梦想而废寝忘食成了当年复习备考时许多人的共同记忆。

刘学红也有着自己的大学梦。1976年底,她所在的生产队破天荒地获得了一个工农兵大学生的推荐名额,最终大队会计的女儿因为符合招生标准,被推荐上了北京大学低温物理系。刘学红在中学时就对物理产生了浓厚的兴趣,几乎每次考试都是100分,到北京大学物理系读书一直是她的梦想。好在这次她没有等多久,就从广播里听到了恢复高考的消息。高岭公社一共有11名知青,大家都报了名。当时报名点离公社很远,他们走了一天才到达。对于这个来之不易的机会刘学红格外珍惜,抓紧一切时间积极备考。在生产队里,她白天干农活,晚上挑灯夜战,时间不够用,就利用劳动的间歇复习,在距离考试只剩下15天的时候又特意请假回城做最后的冲刺。妈妈为了让她不受干扰,无奈将她反锁在屋里。找不到像样的复习资料,她就把中学课本重新翻出来,还想方设法地弄到了“文化大革命”前的高中数学教材和高考历史试卷。在选择专业时,为了易于被录取,她放弃了曾经喜爱的物理专业,改报北京大学新闻专业。她觉得当记者也是一个符合自己天性、能够干出成绩的理想职业。

短短两个月的复习时间很快过去,决战时刻终于到来了。由于时间仓促,当年的高考由各省、市、自治区单独命题并组织考试,分文理两类,具体考试时间也由各地自行确定。1977年11月28日至12月25日,全国570多万名考生带着他们得之不易的准考证纷纷走进考场。因为十多年的积压,考生中很多人是夫妻、是师生,甚至是父子,年龄最大的已经37岁。由于考生人数大大超过预期,印刷试卷的纸张准备不足,中央便紧急调用《毛泽东选集》第五卷的印刷用纸来先行印刷考生试卷。刘学红参加的北京市高考作文题目是《我在这战斗的一年里》,她从粉碎“四人帮”反革命集团写起,讲述了一年来自己在林业队与贫下中农一起开山造田,修建大型现代化果园的亲身经历,得到99分的高分,成为恢复高考后北京市首个文科状元,如愿被北京大学中文系新闻专业录取。

那一年高考的录取比例为29∶1,最后有27万多名考生同刘学红一样幸运地走进了大学校门。半年后的1978年夏天,国家正式恢复全国统一命题考试,这一次又有610万名考生报考,录取40.2万人。两级大学生同年入校,同年毕业,这种现象在世界高等教育史上都是少有的。作为时代的见证者、亲历者,也是恢复高考后的第一批受益者,1977级和1978级是一个不可复制的特殊群体,他们有着不可复制的人生轨迹。他们的求学之路,几乎同步于筚路蓝缕的改革开放进程,这份历史的馈赠赋予了他们独特的理想信念。这些年轻人自觉肩负起兴国的使命,在大学里如饥似渴般刻苦学习,逐渐成长为国家建设和改革开放事业的栋梁之材。作为他们中的一员,1982年刘学红从北京大学毕业后,到中国青年报社从事新闻工作。1998年她创办了中国青年报网络版。两年后她又创立中央级新闻媒体中首家实行市场化运作的媒体网站——中青在线,并担任总经理,为推动中国新闻事业的发展付出了努力。

沧海桑田,斗转星移。40多年来,高考制度从恢复、巩固到完善、变革,几乎从未停止改革的脚步。日益普及的高等教育,为中华民族的腾飞提供了强有力的人才支撑。自恢复高考以来,截至目前已有2.4亿人参加高考,培养出超过1.3亿的高校毕业生。2018年5月2日,习近平同志在北京大学师生座谈会上强调,教育兴则国家兴,教育强则国家强。高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。今天,党和国家事业发展对高等教育的需要,对科学知识和优秀人才的需要,比以往任何时候都更为迫切。

随着时代的发展,高考准考证早已从一张票据大小的手写卡片发展到信息完善的打印版,从黑白照片发展到彩色照片,从简单防伪发展到条形码、二维码防伪。不过和刘学红一样,很多当年的亲历者依旧珍藏着1977年冬天的那些简陋的准考证。在纪念中国恢复高考制度30周年的特殊日子里,刘学红将它捐赠给了中国国家博物馆。她在自己的博客中写道:“2007年7月10日下午两点,当我把写着我的名字、印着‘100198’报名号的‘北京市1977年高等学校招生准考证’交给中国国家博物馆(原)藏品保管二部征集室的工作人员收藏的时候,内心充满着一种幸福和感激之情。从这个时候起,这张30年前的小纸片开始承载着特殊的使命,它成为当代中国一段特殊的历史转折和发端的真实见证。”

(选自《红色文物中党的成长史》)